Pensez à vous abonner sur notre librairie en ligne, c’est grâce à cela que nous tenons bon !

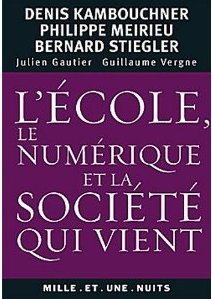

L’école, le numérique et la société qui vient

L’école, le numérique et la société qui vient appartient à la première catégorie. Les coordonnateurs de l’ouvrage n’hésitent pas à placer la barre très haute, en promettant de dépasser, enfin, des débats éducatifs qu’ils présentent comme engoncés dans une opposition forcément stérile entre « pédagogues » et « républicains ». Foin des « problématiques réductrices » et des « querelles de chapelles », voici du neuf. Seulement voilà, pour ceux qui sont déjà convaincus de l’importance de la formation des enseignants, d’une redéfinition des contenus scolaires et d’une rénovation des méthodes pédagogiques, difficile d’échapper au sentiment d’avoir quelque peu tourné en rond à la fin de l’exposé.

Sagement, les coordonnateurs ont appelé à la rescousse de grandes signatures, dans l’idée que la confrontation de leurs points de vue ouvrira des horizons. Denis Kambouchner s’occupe surtout de baliser le chemin, en reste à des généralités sur la prudence nécessaire pour aborder les questions ouvertes par l’irruption du numérique. Bernard Stiegler nous emmène dans la stratosphère : il épuise rapidement l’oxygène et l’attention de son lecteur en multipliant les références philosophiques, se promenant en quelques lignes d’Hésiode à Derrida en passant par Husserl, et les concepts maison, dont on soupçonne qu’ils n’éclairent que les illuminés. Un extrait pour la route : « ces savoirs techniques se sont aujourd’hui pharmacologiquement développés dans la société au sens où ils ont produit des courts-circuits dans la transindividuation, des processus de destruction des savoirs, parce que c’est le markéting qui en pilote la socialisation – et le markéting est une sorte de sophistique industrielle ».

C’est avec beaucoup de soulagement qu’on en vient aux textes de Philippe Meirieu : enfin des propos à la fois lisibles et consistants, c’est donc bien possible. En quelques pages, il parvient à proposer des pistes pour ne pas considérer le numérique sous le seul angle des compétences techniques à maitriser, pour interroger ces nouveaux outils de communication d’un point de vue phénoménologique, les SMS, les mails, toutes les pratiques dites du Web 2. 0 comme de nouvelles modalités d’écrire, et d’un point de vue anthropologique, dans le nouveau rapport à l’écrit qu’elles impliquent.

Mais l’on reste frustré du débat annoncé, Kambouchner, Meirieu et Stiegler se contentant de références polies, acquiesçant aux propos des autres. D’où l’intérêt d’enchainer cette lecture par celle d’un autre opuscule, Petite Poucette, qui propose un tout autre regard sur le numérique en général et ses conséquences sur l’éducation en particulier. Voilà un véritable pendant aux arguments de Philippe Meirieu, et on ne peut que souhaiter assister un jour à un dialogue entre ces deux intellectuels.

Disons d’abord à tel point le texte de Michel Serres est un plaisir de lecture : une langue limpide, un sens de la formule aiguisée, au service d’un bouillonnement d’idées tout au long des 82 courtes pages. C’est frustrant, excessif, lapidaire, mais terriblement roboratif. C’est pénétrant, argumenté, murement élaboré, mais d’un enthousiasme rafraichissant.

Michel Serres, très justement à mon avis, commence par souligner une distinction forte que ne marque pas suffisamment Philippe Meirieu, à la suite de Bernard Stiegler, entre les médias du XXe siècle, en particulier la télévision, et ceux du XXIe, désormais englobés sous le terme de « numérique ». Quoi de commun en effet entre l’enfant avachi devant la télévision et celui qui consulte un site Internet, clavier et souris en main ? Certes, on peut être actif en passant de TF1 à M6 avec la télécommande, et passif devant des vidéos visionnées en série. Mais les possibilités de cliquer sur l’écran, pour consulter de nouvelles pages ou entrer en contact avec d’autres internautes font tout de même de la navigation sur Internet une tout autre aventure que le spectacle télévisuel. On peut se dire aussi, finalement, que l’attitude qu’implique l’activité de regarder la télévision n’est pas si différente de celle d’assister à un cours, si celui-ci est magistral. La comparaison n’est pas forcément à l’avantage de l’enseignant, certes en relief, mais avec moins de possibilités de mise en scène, et on sait que nos élèves, élevés dans la culture du zapping, n’applaudissent pas toujours le spectacle. Michel Serres n’hésite pas, pour sa part, à faire du « tsunami du bavardage » qui gagne les classes, jusqu’aux amphithéâtres du supérieur, le signe que nos dispositifs pédagogiques ne sont décidément plus adaptés aux élèves pratiquant la culture du clic, aux « petites Poucettes » si agiles de leurs doigts pour manipuler leur smartphone. Reste en tout cas que ces jeunes internautes disposent désormais d’un accès jamais vu à quantité d’informations comme à de nouveaux outils de communication, et qu’il faut bien le prendre en compte si on veut qu’ils trouvent un peu de sens à leur présence dans des salles de classe.

Michel Serres va très loin : l’accès à un ordinateur connecté règle pour lui la question de l’acquisition du savoir, que voici « jeté là devant nous, objectif, collecté, collectif ». Et c’est pour lui une excellente nouvelle : « Cogito : ma pensée se distingue du savoir, des processus de connaissance – mémoire, imagination, raison déductive, finesse et géométrie – externalisés, avec synapses et neurones, dans l’ordinateur. Mieux : je pense, j’invente si je me distancie ainsi de ce savoir et de cette connaissance, si je m’en écarte ». Pour éviter le vertige, on se raccrochera à la solide rambarde proposée par Philippe Meirieu : « Internet ne permet pas d’apprendre, il permet d’apprendre que »… Et de rappeler « qu’il n’est de savoir que porté par une exigence de rigueur, de justesse et de vérité, exigence qui se forge dans le rapport au savoir médiatisé par le professeur ». Cependant, entre rester prudemment face au précipice et s’y jeter sans précaution, on aimerait trouver un moyen terme.

Internet n’est pas, en tout cas pas seulement, une encyclopédie. On sait ainsi qu’un des intérêts de Wikipédia est de révéler les processus de construction des articles, là où une encyclopédie papier présente un savoir établi, voire figé. C’est surtout des modalités d’accès au savoir très différents, qui mettent au défi les découpages disciplinaires habituels. Écoutons Michel Serres : « Petite Poucette cherche et trouve le savoir dans sa machine. D’accès rarissime, ce savoir ne s’offrait naguère que morcelé, découpé, dépecé. Page après page, des classifications savantes distribuaient à chaque discipline sa part, sa section, ses locaux, ses labos, sa tranche des bibliothèques, ses crédits, ses portevoix et leur corporatisme. Le savoir se divisait en sectes. Ainsi le réel en éclats volait-il. […] Comment transformer l’espace du campus, qui mime celui du camp retranché de l’armée romaine ? […] Au castrum rationnel cèderait alors une mosaïque aux pièces diverses, une sorte de caléidoscope, l’art de la marquèterie, un potpourri. ». Nous fonctionnons encore dans l’image d’un élève attablé, le maitre face à lui, parfois à ses côtés, un cahier, un livre ou un tableau matérialisant les savoirs. Emmener des élèves en salle informatique est une tout autre expérience, et je me souviens avoir bien du mal à savoir quelle place y prendre, physiquement, et plus encore pédagogiquement. Comment pourrons-nous guider les élèves dans le caléidoscope numérique ?

Philippe Meirieu présente Internet comme un univers dominé par « l’horizontalité des échanges », à laquelle il oppose la verticalité du rapport entre le maitre et l’élève. Je ne ferai pas à l’auteur d’une thèse majeure sur l’apprentissage en groupe le reproche de minorer l’importance du collectif dans les apprentissages. Mais il me semble qu’il y aurait beaucoup à dire, autant sur le plan conceptuel que d’un point de vue pratique, sur Internet comme espace d’échanges intellectuels, sur les outils d’écriture collaborative et donc d’élaboration cognitive qui ne peuvent qu’interpeler les enseignants qui se sont essayés aux groupes d’apprentissages dans leur classe.

Parmi les autres points sur lesquels il serait intéressant d’engager le débat : la mise en garde à ce qui relève, pour Meirieu, de « l’immédiateté » dans le monde numérique, à laquelle il oppose « l’exigence du sursis » indispensable à de réels apprentissages, là où Michel Serres s’enthousiasme devant la capacité des jeunes à être « multitâches » ; les possibilités ouvertes dans le cadre numérique « d’aider les élèves à entrer dans le symbolique », pour reprendre les mots de Philippe Meirieu, en allant au-delà de la mise en garde vis-à-vis des manipulations commerciales. Sur ce point, Michel Serres est, à nouveau, radical, interrogeant la nécessité de concepts abstraits : « En avons-nous encore besoin ? Nos machines défilent si vite qu’elles peuvent compter indéfiniment le particulier, qu’elles savent s’arrêter à l’originalité. Si l’image de la lumière peut nous servir encore pour illustrer, si j’ose dire, la connaissance, nos ancêtres en avaient choisi la clarté tandis que nous optons plutôt pour sa vitesse. Le moteur de recherche peut, parfois, remplacer l’abstraction ».

L’ampleur des vues proposées par Petite Poucette est grisante, et le retour dans les classes peut confiner à la gueule de bois. Mais le philosophe est à son œuvre. À nous, pédagogues, dans le cadre de recherches comme de menues actions avec les élèves, de travailler avec les technologies numériques en prenant la mesure de tous les bouleversements dont elles sont porteuses dans le rapport aux savoirs, aux apprentissages.

Patrice Bride

Rédacteur en chef des Cahiers pédagogiques